DI’s Works Vol.10 統括執行役員 石川雅仁 × 執行役員 宮内慎 × DIインド 江藤宗彦

「『インド攻略は難しい』は過去の話──インド市場で“勝つ”ための突破口」

インド市場のポテンシャルは枚挙にいとまがない。経済成長も著しいが、実は今やインド進出を果たした日系企業の7割が利益を生み出しているのだ。一方、インド市場への参入を図ってはいるものの、尻込みする日系企業が多く存在することも事実。

ドリームインキュベータ(DI)は、2015年からインドのスタートアップ企業へ投資をしてきた先駆者であり、日系企業に対する”ビジネスプロデュース”をインドにおいても展開してきた。またインドに現地法人も保有し、多数の日系企業のインド参入戦略を支援してきた過程で独自の知見を蓄積している。

本記事では「今、日系企業のインド進出に求められるもの」に着目。DIで進出支援に携わるキーマンたちが、日系企業の事業創造先の一つにインド市場を強く後押しする理由と、実際の支援内容を紹介する。

統括執行役員 石川雅仁

早稲田大学理工学部卒業、早稲田大学大学院理工学研究科修了。住友商事を経て、2004年にDIに参加。住友商事では、中国等へのトレード業務を主とし、海外進出支援や投資案件の発掘等に従事。DIでは、政府と連携した産業プロデュースや、大企業に対する新規事業戦略・デジタル化戦略の策定や実行支援など、幅広いテーマに従事。2010~2015年にはDI上海の総経理として立ち上げを主導し、日系企業の中国進出戦略策定、中国政府等と連携したビジネスプロデュースに従事。

執行役員 宮内慎

東京大学経済学部卒業、ニューヨーク大学スターン校経営学修士(MBA)修了。双日を経て2008年にDIに参加。主に大企業に対する新規事業・成長戦略構築、グローバル展開戦略・実行支援、官民連携による産業創出やファイナンススキーム構築等に従事。2014年~2020年までDIベトナムに駐在し、ASEAN全域での官民連携を軸とした新産業創出プロジェクト等を推進。2020年に東京本社帰任後、現在はグローバル事業を管掌。

DIインド マネージングディレクター 江藤宗彦

慶應義塾大学経済学部卒業。国際協力銀行、PwCアドバイザリー、ヘルスケアスタートアップ等を経て、2011年にDIに参加。戦略コンサルティングに従事後、2014年にインド事業の立ち上げを主導。先鋭的なスタートアップへの投資と並行し、現地のスタートアップと日本企業の橋渡しに注力。現在はこれまで培ったインドでのネットワークや知見を活かし、日系企業に対する進出支援やビジネスプロデュースに従事。2016年からインドに拠点を移し、現在はバンガロールに在住。

すでに「7割」が利益を生むインド市場――今からでも勝てるのか

──昨今、インド市場への注目が高まっています。実際にインド進出している日系企業はどのような成果を上げているのでしょうか?

石川:

JETROが2024年に発表した統計を見ると、インドでは77.7%が黒字となっています。(*1) 実は、既にインドへ進出した日系企業の7割が利益を生み出しているわけです。

興味深いのは、この数字がここ10年で大きく改善していることです。10年前は5割程度でしたが、今は7割を超えて8割近くまで黒字企業の比率が高まっています。(*2) つまり、進出した企業の多くが成功していて、かつその比率も向上している。

これは中国との比較でも明確です。2024年の統計では中国の約6割程度の企業が黒字(*1)ですが、かつて上海にも駐在していた私の感覚的には、もっと少ないように感じます。インドの方が実際に事業成長していると実感している企業が多く、中国は逆に鈍化傾向にあるようです。

実際、インドは今の日系企業にとって圧倒的にNo.1の事業展開先候補といえるでしょう。JBIC「今後3年で有望な事業展開先国」、JETRO「今後1~2年で事業拡大したい国」、NNA「2025年のアジアで最有望な投資先」といった機関の統計でも1位を獲得しています。(*3)

最近は、「インド事業をやりたいので、ぜひディスカッションさせてください」というご要望も自然に増えていますね。

──先行してインドで事業を展開した日系企業には、どういった狙いがあったのでしょうか。

石川:

まず、人口の多さや労働者の年齢層など、市場のポテンシャルが大きい。このあたりは中国も同様ですが、それに加えてインドが注目されているのは、まさに地政学的な要因です。米中の関係が複雑化する中で、グローバルサウスの世界経済での発言力が高まっており、その中心になっているのがインドです。

宮内:

また、インドが注目される理由として、製造拠点としての魅力に加えて、デジタルソリューションやイノベーションが生まれる国であることも挙げられます。「シリコンバレーの裏庭」として長年機能してきたため、彼等も見よう見まねでやっているうちに「自分たちでも作れるじゃないか」という状況にもなってきている。ものづくりでは中国と比較すれば課題があるかもしれませんが、インドのデジタルにおけるポテンシャルは既にワールドクラスだと理解しています。

このような背景で、実際、名だたる日系大企業がここ数年でインドにおける事業を“ギアチェンジ”しています。この流れは今後も続くでしょう。

──今からインド進出を検討するのは、タイミングとして遅いでしょうか?

石川:

いえ、今こそが「インド進出のタイミング」なのだと私は捉えています。速やかに検討されることを勧めたいです。

「オイシイ分野」には既に欧米企業や現地のインド企業が参入しています。一方で、中国企業は地政学的な理由で、それらへの参入が制限されている分野もあります。日系企業特有の「慎重な検討」をしている間にも、欧米や現地企業が市場を独占してしまう可能性もあるでしょう。日系企業が最も苦手とする「早く大きく出る」ことがまさに求められている状況だと思います。

これから現地企業がさらに成長するフェーズです。日系企業が太刀打ちできなくなる前に、インド企業と手を組んで自社のポジションを築き、共に成長していくべきだと考えます。

“魅力的なのに踏み出せない”インド市場のジレンマ

──日系企業はスムーズにインド市場に進出できているのでしょうか?

江藤:

確かに、インド市場への参入を図ってはいるものの、インドの実態と日系企業のリスクオフの考えにより参入に尻込みする企業が多いのも事実です。

インドへの日系企業進出は数回ブームがあり、今は3回目か4回目といったところです。最初は2000年頃に「BRICSブーム」があり、その時に製造業が進出しました。この時期に進出した企業のほとんどは現在黒字化を達成しています。

その後、ITのアウトソーシングを狙った企業が進出しており、一定成功を収めています。最近では業種業態が広がっており、例えばファーストリテイリングが進出し、3年で黒字化して現在13店舗を展開中です。

石川:

また、製造業と非製造業で比較すると、製造業の方が利益を出しやすい傾向にあります。どちらかというと非製造業の方が、インド側の競合が強いからです。日系企業の製造業は現地からも尊敬されやすい側面があるので、現時点ではポジションを取りやすいのでしょう。

江藤:

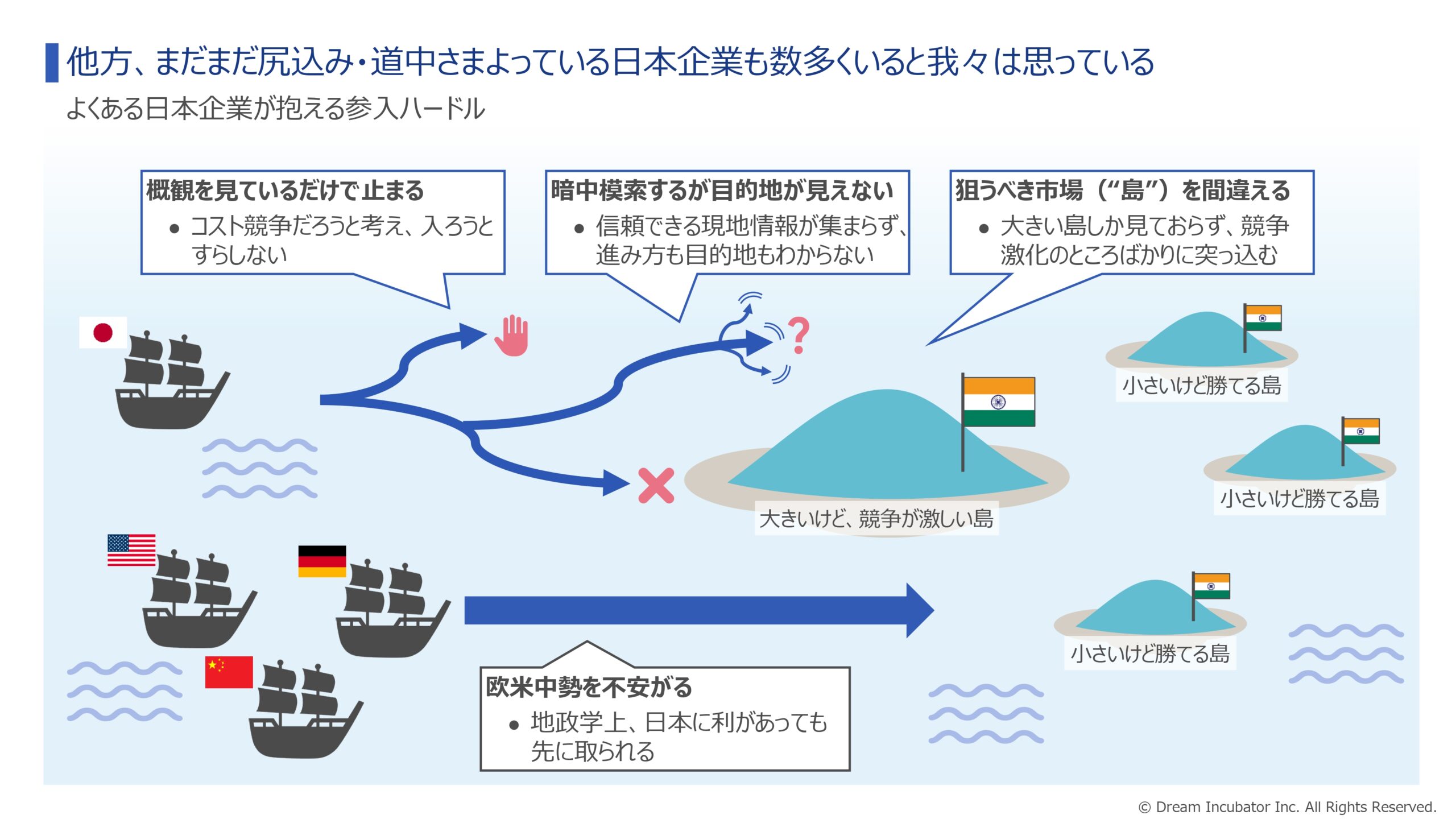

長期間取り組んでいる企業はうまくいっている一方、最近になって参入を検討する企業は、成功事例を見ながら挑戦しようとするのですが、様々な課題に直面し、インドで事業を形にするのは相当難しいとお考えのようです。概観するだけで参入できなかったり、信頼できる現地情報に当たれず暗中模索していたり、狙うべき市場を間違えたりと、そのハードルもまちまちです。

日系企業がインドで勝つための「3つの鉄則」

──日系企業がインド市場に参入する上で、どのようなポイントを押さえることが重要なのでしょうか?

江藤:

大きく3つのポイントがあります。

1:インド攻略の成否を分けるのは「長期戦への覚悟」

1つ目のポイントとしては、インド市場へ長い期間をかけコミットする、という意思決定です。結局、戦略をやりきるコミットメントがないと成功は困難です。5年から10年かかる覚悟が必要でしょう。

例えば、4年ごとに社長が交代し、方針転換するようでは間違いなく成功しません。好例なのはユニ・チャームです。後発参入でしたが、長期戦へのコミットによりトップシェアを達成しています。先ほどファーストリテイリングの例を挙げましたが、レアなケースだと考えて問題ありません。「3年で結果を出せ」といった短期的な要求は無理筋です。

2:インド市場の「地域経済圏」を読み解け

2つ目のポイントは、インド市場の実態を見たマーケットインが重要ということです。コスト競争に捉われがちなマーケットですが、高付加価値やノウハウ提供など、異なる提供価値・戦い方で参入できる可能性はあります。デジタル化を前提とした市場戦略の立案と実行も求められます。

具体的には、インドには大きく3つの市場層があります。いわゆる富裕層のプレミアム層は数1000万人程度、その下に中間所得者層、そして8億人のボトムピラミッド層です。日系企業が狙うべきは中間層で、そこにうまくフィットできる商品とサプライチェーンを作れるかが鍵となります。

市場自体が巨大な一方で、「地域経済圏」という単位で見ていく必要もあります。日本でも東京圏や関西圏があるように、インドにも地域経済圏が存在します。「2キロ先に行くと言葉と料理が変わる」といわれるほど、州ごとに言語や環境が大きく異なります。例えば、チェンナイという大きな都市があるタミル・ナードゥ州は、あまり外部からの人を入れない経済圏ができています。

また、州ごとに特徴がありながらも国全体の政治は安定しており、分裂の懸念は少なく、ヨーロッパに似ている印象です。ヨーロッパ各国は言語や情勢にそれぞれ違いを持ちながらも、EU連合として分断しない仕組みになっています。

このように国全体を一括りにして語ることは難しい構造なので、インド全土にサプライチェーンを作るのはほぼ不可能に近く、「どの地域を抑えていくか」という戦略を練るのが現実的です。

3:命運を分ける「現地パートナー選び」

江藤:

そして、最も肝心な3つ目のポイントは、信頼できる現地パートナーを見つけることです。

日系企業が単体で乗り込んでも困難なビジネスが多いため、進出形態を吟味し、コミュニケーションを適切に取り、様々な選択肢がある中から最適なインド人のビジネスパートナーを見つけられるかが全てだと思います。

インド人は、良くも悪くも非常に積極的です。日本人だと「1ヶ月後にこれをやるから順番に準備してください」というと計画的に進めますが、インド人は得てして刹那的で「明日までにこれをやってくれ」と指示してくるのも当たり前。仕事の仕方や考え方が全く異なります。

結局、実行力につながりますが、インド人がやる気にならないと実行できないので、同じ方向を見て、長期間にわたって協業できる仕組みを作ることが重要です。

宮内:

さらにいえば、そもそも「インド拠点の責任者は日本人でなくてはならないのか」という議論もあります。現地の社長もインド人で、日本の本社でもインド人がグローバル戦略全体の重責を担うなど、様々なアプローチが考えられます。

例えば、ダイキンはインド支社長が本社の取締役になられているそうです。そういうことができる日系企業はインドでも勝っていけるでしょう。インド人材にいかに活躍いただくか、そういった経営ができるかが成功の分かれ目です。

DIのインドビジネスプロデュース

──DIはこれまで、どのような形で日系企業のインド事業を支援してきたのですか?

宮内:

私たちは大きく3つのアプローチで、インド事業を支援しています。

1つ目は、インドで差別性の高いデジタルソリューションを作って、 “Make In India, For Global” で世界展開するというアプローチです。従来のハードウェア製造に閉じることなく、ソリューションを作ってグローバル展開することを狙いとしています。

2つ目は、日系企業が新規参入する際の水先案内人になることです。日系企業のインド進出を、企業サイドから支援していくアプローチですね。

3つ目は、JICAや各国のドナー・政府系機関との産官学連携でイノベーション創出していく取り組みです。大学に眠る技術シーズや、現地のアントレプレナー・スタートアップをうまく組み合わせ、そこに日本視点を加えて、日本とインドならではのイノベーションのエコシステムを作っていこうという話です。

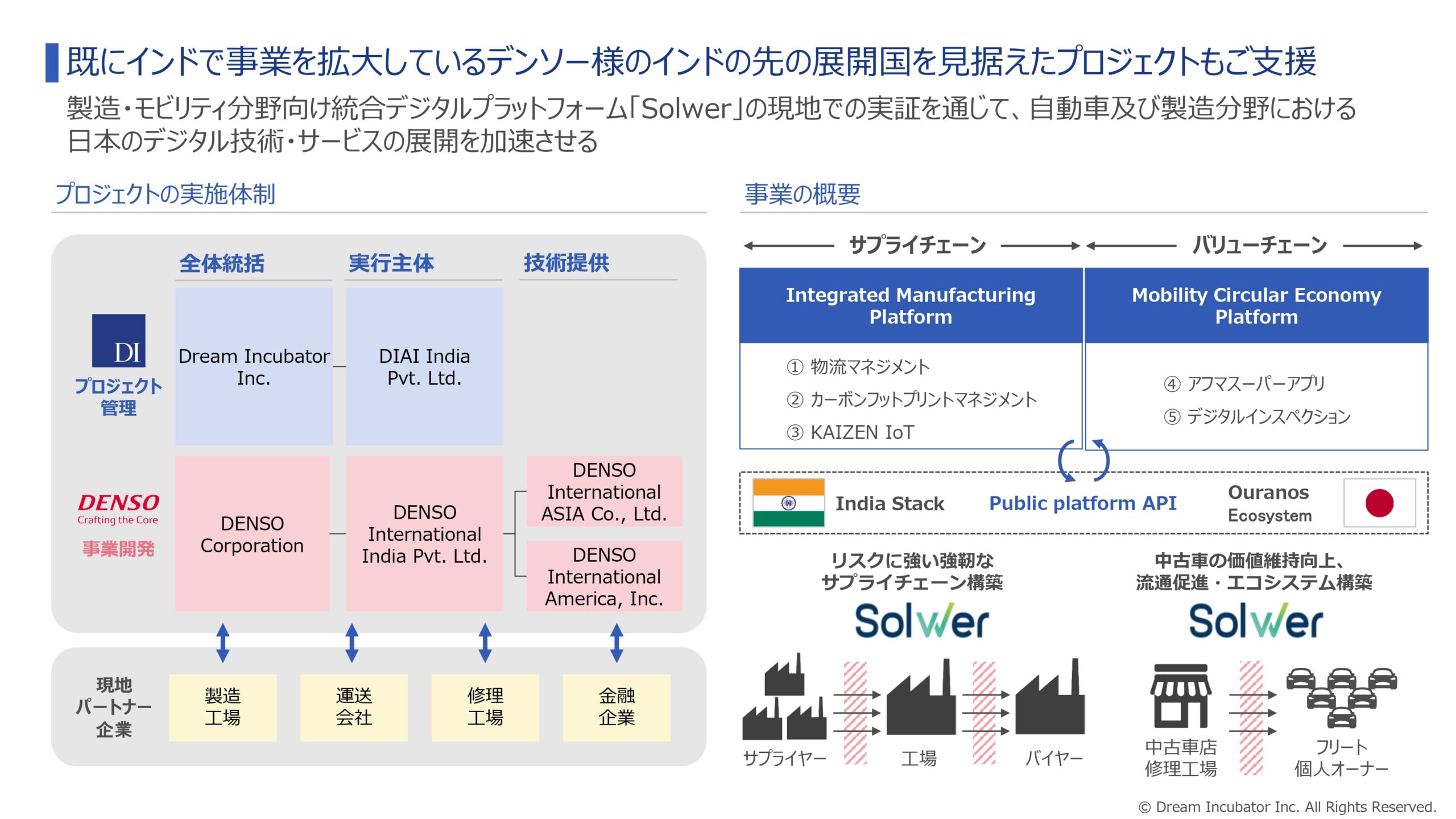

具体的な支援事例として、私たちのビジネスプロデュースの総合力が活かされたデンソーとの案件があります。デンソーは部品メーカーとして堅実な企業ですが、1,000億円規模の新規事業創出に取り組む際、DIも支援で加わり、上流の戦略策定から実際のデジタルソリューションの開発、組織作り、そして事業の0→1で必要な経営リソース調達といった実行支援まで行いました。

結果として、UNIDOのグローバルサウス向けの補助金スキームも活用させていただき、現在は、事業を28ヶ月かけて実証していく大規模プロジェクトが始動しています。

参考:ドリームインキュベータとデンソー、インドで製造・モビリティ分野向け 統合デジタルプラットフォームの社会実装事業を開始

──DIのサポート体制についても教えてください。

宮内:

DIは、ASEAN・インド・日本の3極体制のグローバルチームで支援しています。

現在、我々のチームは東京と、ベトナム・インドネシア、インドとそれぞれのオフィスで合計40名ほどですが、半数以上は外国で勤務しています。多種多様なメンバーが、日系企業がグローバルサウス諸国や東南アジアへ進出する支援をしています。

机上では取り切れない、現地に根差した深いインサイダー情報・ローカルインサイト、ビジネスプロデュースで培った戦略策定・仲間づくりのノウハウもフルに融合させながら、数多くの日系企業の現地参入・新規事業づくりをサポートしています。

石川:

私たちの役割は、進出に足踏みする日系企業に対して、進出の障壁になっている要因を一つひとつ検証しながら、それを取り除いていくことだと思っています。人材確保や技術の流出リスクなどの課題を片付けながら、「これなら進出しても大丈夫!」と、時に日系企業の背中をさすりながら、後押ししてあげるような役割です。

江藤:

DIのビジネスプロデュースでは、そういった多方面からの「日系企業のインド進出の成功法則」を抑えており、総合的なご支援が可能ですから、参入をお考えの際にはぜひご相談いただきたいですね。

インド市場では「より良い戦略だけでなく、不断の実行力が伴わなければ勝てない」というのが現地にいる私の実感です。実行力こそが成功の鍵を握っています。

(*1) 日本貿易振興機構(JETRO)「2024年度 海外進出日系企業実態調査|アジア・オセアニア編」より参照

(*2) 日本貿易振興機構(JETRO)地域・分析レポート「在インド日系製造業のいま 2024年度海外進出日系企業調査の結果から(2025年2月25日記事)」より参照

(*3) 国際協力銀行(JBIC)「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告-2024年度 海外直接投資アンケート結果(第36回)-」、日本貿易振興機構(JETRO)「2024年度海外進出日系企業実態調査|アジア・オセアニア編」、NNA「アジア駐在員景況感調査(2025年1月9日記事)」より参照

(取材・文:長谷川賢人)

関連リンク

- 【ドリームインキュベータ】インド駐在員事務所設立に関するお知らせ | 株式会社ドリームインキュベータのプレスリリース(2016年9月)

- DI’s Works Vol.4DIインド社長 江藤宗彦「日本企業に近づく投資のラストチャンス。インドで起きている100年に1度の変革」 | ドリームインキュベータ(2022年11月)

メディア露出記事

- インドスタートアップ50億円投資ファンド、ドリームインキュベータ(2018年1月 日本経済新聞電子版)

- 経済成長・社会課題・人材が揃うインド。現地日系VCが語る、インドスタートアップ最前線(2019年8月 TECHBLITZ)

- インドの1年は「日本の4年分」 猛スピード国家の秘密(2022年8月 PIVOT)

※役職・肩書、インタビュー内容は、本インタビュー時点のものとなります。