DI’s Works Vol.5

執行役員 鈴木一矢×田代雅明

「従来型R&Dの“悪癖”から脱却を

~研究開発における新たな好循環の作り方~」

企業を持続的に成長させていくうえで必要なR&D(研究開発)。その費用の使い方、取り組み方により、世界と日本では大きな差が生まれてしまっている。DIでR&D関連のプロジェクトを数多く担当してきた鈴木一矢氏と田代雅明氏は、日本企業のR&Dに対し、現状の課題をどう捉え、どのような戦略を描いているのか、インタビューを行った。

執行役員

鈴木一矢(写真左)

慶應義塾大学総合政策学部卒業。ノースウェスタン大学ケロッグスクール経営学修士(MBA)。ソニー株式会社、ブーズ・アンド・カンパニーを経て、DIに参加。DIでは、エレクトロニクス、自動車、消費財、環境エネルギー、ヘルスケア、化学、金融など幅広い分野で、新規事業開発、海外展開、M&A/提携支援、研究開発戦略など、企業の成長に資する戦略の立案・実行を支援している。

執行役員

田代雅明(写真右)

東京工業大学工学部社会工学科卒業。同大学院社会理工学研究科社会工学専攻修了後、新卒でDIに入社。入社後15年以上にわたり、製造業を中心に多数の業界で研究開発テーマの事業化や新規事業創造、及び、その仕組みの構築に注力している。

日本で起こりつつあるR&D(研究開発)の悪循環

――R&Dに関してDIに相談される企業は、どのような課題をもたれているのでしょうか。

田代:

研究開発領域の拡大を背景に、様々な課題が起こっていると感じます。例えば自動車OEMの研究開発は、昔はメカ領域が中心でしたが、近年はソフトウェア、AIにも拡大しています。ただし、多岐にわたる研究開発テーマを全て自分でカバーはできない。その結果、研究開発のリソース配分が難しくなりつつあります。

鈴木:

大半の日本企業は、研究開発に閉塞感を抱いているように感じます。10年以上前から「研究開発がイノベーションにつながらない」という相談をいただくことはありましたが、ここ数年で特に「本社R&Dのリソースをどこに重点配分すべきか」、「将来大きな事業につながり得るR&Dテーマをどのように見つけるか」といったご相談が増えています。

――日本のR&Dは、海外企業と比べてどのような状況だと考えていますか。

田代:

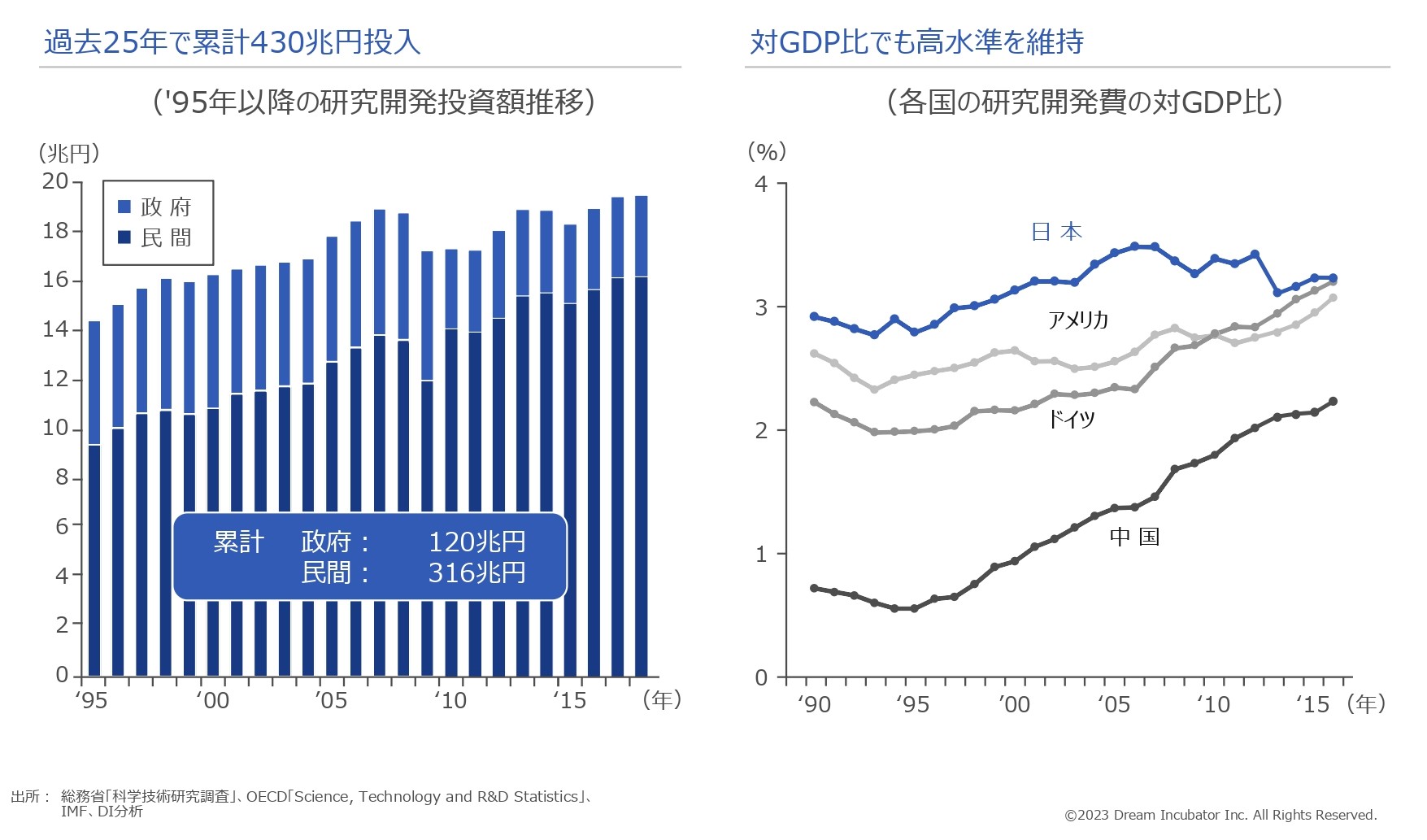

マクロで見ると、日本の研究開発は他国と比較してGDPに対する研究開発比率が高止まりしています。ただし、GDPはあまり成長していない。一方、米中ではGDPが伸びています。研究開発とGDPは1対1では紐づきませんが、一つの考え方として、日本の研究開発がGDPの成長につながっていないように見えます。

日本は莫大な額を研究開発に投じてきた

鈴木:

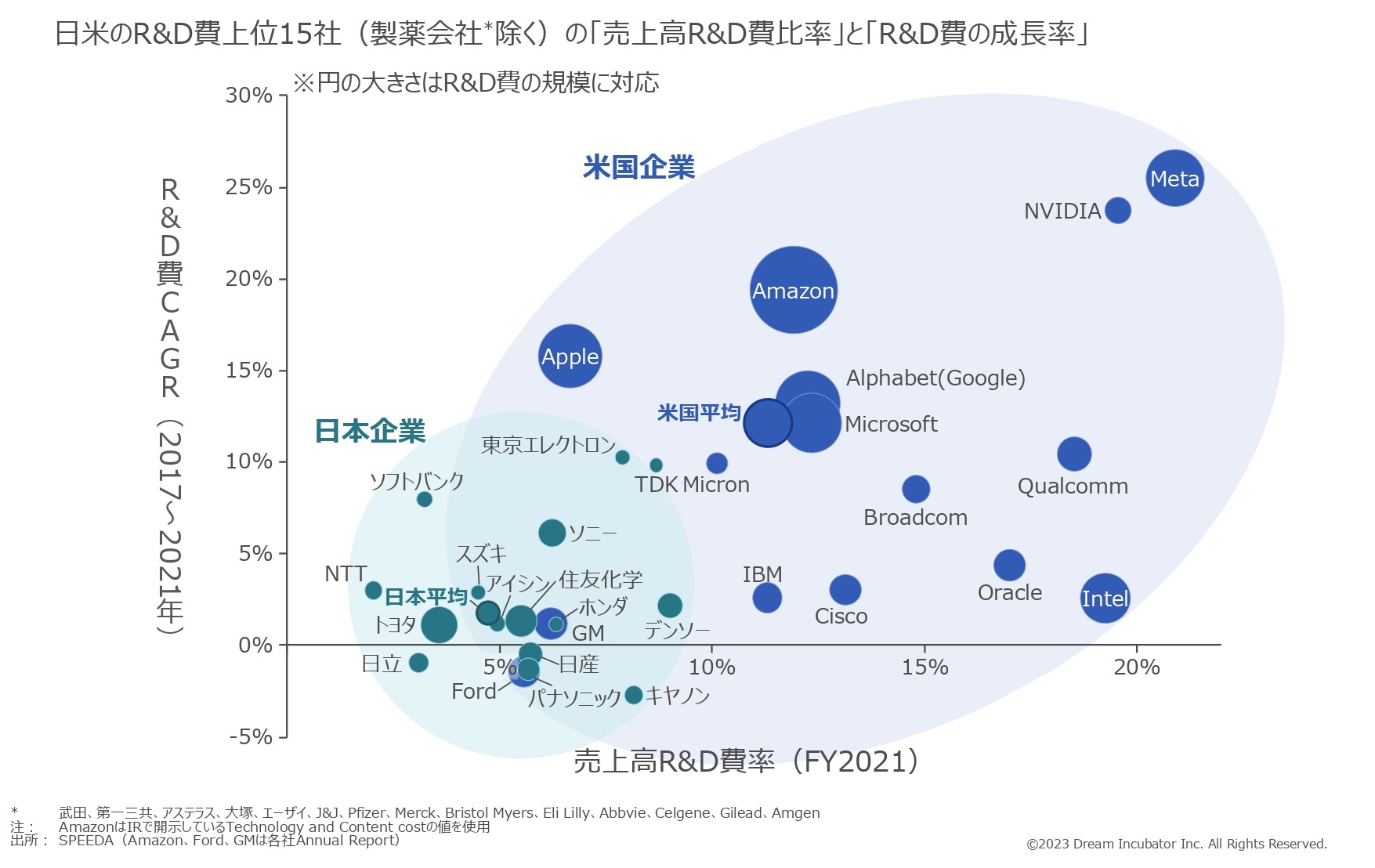

企業単位で見ても、日本企業に比べて米国企業はR&Dに積極的です。GAFAMをはじめ、NVIDIA、Broadcomも、売上高に占めるR&Dの比率が高く、研究開発費を増やしています。積極的に研究開発を行い、売上高と利益を伸ばし、そこで得た資金を再び研究開発に使うポジティブスパイラルが生まれ、企業価値も高めています。

米国企業はR&D投資に積極的

田代:

米国では研究開発の中心が研究所から現場に移行しているように見えます。Amazon、Googleなどの企業は、サービスを顧客に提供し、その中で生まれた課題を研究開発費の拡大を通じて解決しています。反対にIBMやGM、フォードなどの伝統企業の研究開発費は伸び悩んでいます。イノベーションの震源地が変わりつつあるのです。

鈴木:

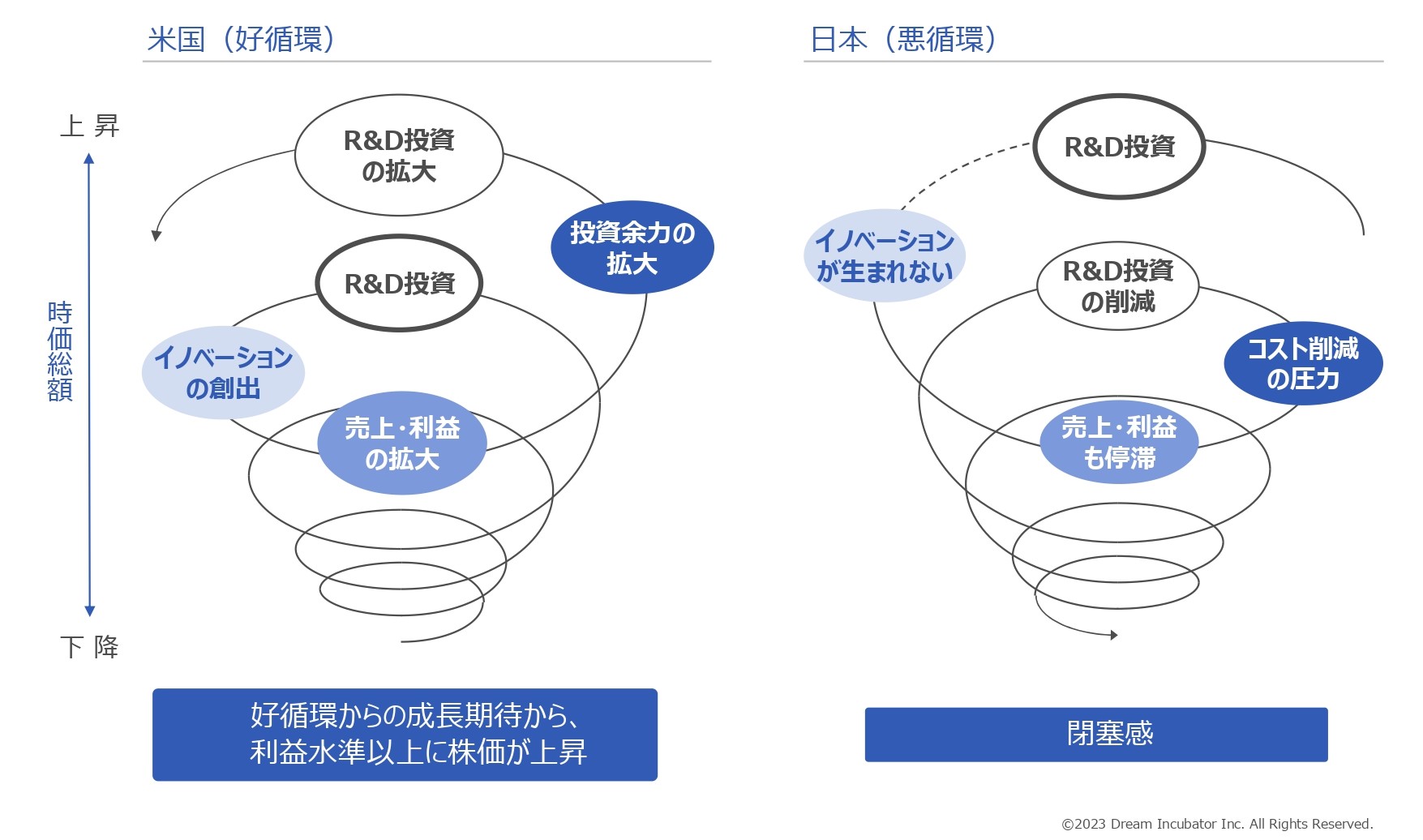

一方、日本企業は研究開発費をかけてもイノベーションが生まれにくく、売上や利益が伸び悩んでいます。そうすると「何のためにやっているのか」、「コストをかけすぎではないか」という話になり、次第に縮小均衡になっていく。この“悪癖”のような悪循環、ネガティブスパイラルが閉塞感につながっているのではないかというのが我々の見立てです。日本の理系大学の博士課程を卒業した方の中で、意識の高い人たちは外資や海外に行く傾向が顕著になっている、と聞きましたが、これも閉塞感の現れではないかと危惧しています。

R&D投資に関して、米国は好循環、日本は悪循環に

研究開発の悪循環を引き起こす3つの要因

――日本ではなぜ先ほどのような悪循環が生まれてしまっているのでしょうか?

田代:

1つ目は課題定義の難しさです。これまでは製品の性能向上がそのまま売上につながりました。しかし、現在は価値の多様化により、現場がないと課題定義すら難しい。例えば、AmazonのAWSは世界で最も多くのアクセスに対応する必要がある現業の差し迫った課題から生まれました。現場を持たない製造業が中心の日本では、取り組むべき課題が見えなくなりつつあるように思います。

鈴木:

2つ目は、研究開発テーマの無秩序な広がりです。各社の研究開発領域は、放っておくと広がる一方なので、取り組み始めたテーマでも自社への貢献が見込めなければ打ち切る必要があります。しかし、研究開発は専門性も高く、仮に一つのテーマをやめても、簡単にリスキリングできるわけでもないため、研究開発テーマの新陳代謝が難しくなります。

田代:

研究開発の流動性の低さも課題だと思います。「NIH(ノット・インベンティッド・ヒア)」という言葉がありますが、日本の製造業は自前主義で研究開発をクローズにしがちです。少しずつオープンイノベーションは進みつつありますが、せっかくの有用な技術が組織内に埋もれたままになることは大きな損失だと思います。

――どのようにすれば日本の悪循環を打破できると考えていますか。

田代:

研究者がより現場に出る必要があると思います。研究者が現場で生きた課題を特定し、研究開発に反映する仕組みが大事です。例えば、パナソニックはコンビニのフランチャイズを手掛け、その中の課題を研究開発にフィードバックしています。小松製作所も建機リース会社を買収し、顧客現場で新しいソリューションを開発しています。これまでは代理店を活用し、効率的に多くの製品を販売することが大事でしたが、今後は製造業も自社の商品が使われる現場を持つことが求められると思います。

鈴木:

もう一つは、アカウンタビリティの観点です。企業の業績やファンドの運用実績は、投資家からの厳しい目にさらされています。アカウンタビリティが強く求められる状況では、リスクとリターンを踏まえて、資源配分やポートフォリオの管理が徹底されている。研究開発においてももう少しテーマのポートフォリオをきっちり管理すべきという話もあります。

田代:

また、自社に閉じない形で研究開発の収益化を図る仕組みも重要だと思います。NECがdotDataを、富士通がQD Laserを立ち上げましたが、この2社はそれぞれの研究開発のカーブアウトで生まれています。研究開発の成果を自社に閉じずに、より広いアプローチで収益に繋げることが大事です。

イノベーションは現場から。現場発のR&Dが好循環に繋がる

――先ほど研究者が現場に行くことが必要だというお話がありましたが、DIではどのような支援を行っていますか。

田代:

研究開発のあり方が昔とは変わっていることを理解することが重要です。良い技術を生み出せば売れるという従来型の研究開発の“悪癖”は変えなければいけない。よく「自分たちは幅広く研究開発をやっているから、その中から事業化できるものを考えてほしい」と言われることもあるのですが、顧客課題/市場ニーズに合わないものは使えません。そのため、我々のご支援の中でも研究者に伴走することで現場に出て頂き、市場や顧客の視点で研究開発テーマの設定や事業化を検討するようなケースも増えつつあります。

鈴木:

顧客中心ではなく製品中心に考えてしまうことの危険性は半世紀以上前から指摘されてきました。「ドリルを買いに来た人は、ドリルが欲しいのではなく穴が欲しい」という話です。研究開発のやり方を変える上で、自分たちの事業をどのように捉え直すか、「自分たちは何屋なのか?」もポイントになるでしょう。

田代:

例えば、AmazonはKindleのような電子書籍端末にも取り組みますし、倉庫ロボット、無人店舗などのハードウェアにも取り組んでいる。業種は小売業に分類されているが、実際は製造業的な要素もあれば、ITサービス業みたいなこともやっている。そう考えると、そもそも業種で区切るところに問題があるのかもしれません。顧客視点で現場の課題を起点にし、研究開発に取り組むことが求められます。

鈴木:

そのためにも研究者に現場の気づきを与えることが大事です。現場の課題を実感してもらうために市場にお連れし、市場の生の声を聞き、顧客が何を求めているのかを知ってもらう。その中で新たな研究開発に取り組むことがイノベーションや新規事業につながると思います。そして、それらをいかに仕組み化するか。我々がいなくなっても、仕組みとして継続的に回らないと意味がないので、改めて今の時代にあったプロセスを再定義することが重要だと思います。

田代:

このような現場起点の研究開発からの新規事業の支援事例としては、首都高速道路の取り組みがあります。ご存じの通り、首都高速道路は交通量が非常に多く、簡単に通行止めにできない。そのため、道路状況を適切に把握して保全するために、首都高自身が研究開発をしているわけです。そこには現場で磨かれた優れた技術が存在し、事業としての横展開性もあることから、DIとしても支援させて頂きました。このような現場起点型の研究開発からの事業化は今後も広がっていくと思います。

首都高速道路の取り組みはこちら

インフラドクター(インフラ維持管理支援システム)の展開戦略策定支援

ゼロベースで研究開発の在り方をデザインする

――他には、どのような支援をDIで行っていますか。

鈴木:

研究開発マネジメントのご相談で多いのが、本社の研究開発の資源配分はどうあるべきか、というものです。例えば、全社で1,000億円あるR&D予算のうち、本社で100億円使っているとして、その100億をどう配分するかという話です。どの企業も、放っておくと本社の研究開発が既存事業に貢献するテーマに偏りがちなので、新規事業につながるテーマや、複数事業に資する基礎・基盤テーマとのバランスをどうするべきか、という問いに対して支援しています。

R&D支援事例はこちら

コーポレートR&Dのポートフォリオ最適化支援

田代:

個社の取り組みに加え、企業の枠を超えた支援も実行していく必要があります。オープンイノベーションの一環であるCVC(Corporate Venture Capital)は広がりつつありますが、必ずしも成果に繋がってないように見えます。そこで、我々は事業としてオープンイノベーションを活かす仕組みづくりをセットで考える支援も行っています。研究開発の流動性の話をしましたが、研究開発を一つの会社に閉じるのではなく、会社の枠を超えて事業側と研究開発側がオープンに技術をやり取りできる関係を構築できれば、研究開発の投資効率はどんどん上がると思います。

鈴木:

「ゼロから我が社の研究開発を立ち上げるなら、どうするか」を考えると、やるべきことが見えてくるかもしれません。何十年の間に外部環境は大きく変化しています。社外との取引コストが下がり自前にこだわる必要性が薄れているかもしれませんし、研究開発から販売にいたる分業や、研究開発内部の分業が進んだ結果、顧客価値と技術開発が紐づきにくくなっているかもしれません。資源配分もそうですが、前年に対してどうするかという問いの立て方から、一度離れるという発想です。

田代:

DIの支援例に、少し昔になりますが、トヨタ自動車の「TOYOTA RESEARCH INSTITUTE, INC.」の立ち上げがあります。当時はAIやロボティクスの研究が先端領域で、そこにどう取り組むかを考えていくと、既存のR&D組織や仕組みではうまくいかなさそうとなり、ゼロベースで考えた結果、新しい研究組織をアメリカを拠点に別会社として立ち上げました。

TOYOTA RESEARCH INSTITUTE, INC.の支援事例はこちら

トヨタ自動車のAI / ロボティクス研究拠点、TOYOTA RESEARCH INSTITUTE, INC. (TRI) 設立へDIが支援

日本の良さを生かした新たなR&Dの好循環モデルを生み出したい

――最後に、メッセージをお願いします。

鈴木:

日本は「お客様をおもてなしの心でお迎えする」とか「現場の課題を解決する」ということが得意だと私は思っています。宅配便や鉄道の運行などサービス業の品質は高いですし、セブンイレブンの日米比較も分かりやすい例だと思います。そういった日本の強みに、日本の技術力を掛け合わせることができれば、世界で十分に戦っていけると思っていますし、今の時代に即した研究開発の仕組みに変えていく過程を、伴走していきたいと思っています。

田代:

R&Dにまつわる問題は、端的に言えば社会課題です。日本が技術立国を名乗り続けるためには、現状を変えていく必要があります。現状のようにR&D成果が経済価値に結びつかない状態が続くと悪循環は断ち切れず、やがて人材も枯渇し、研究開発も低迷していきます。このような状況を一刻も早く現状を変えていけるよう、我々も力を尽くしていきたいと思います。そのため、DIとしてもしっかりとクライアントに伴走しながら、一つ一つ研究開発の好循環を回して行ければと思います。